©William Ash

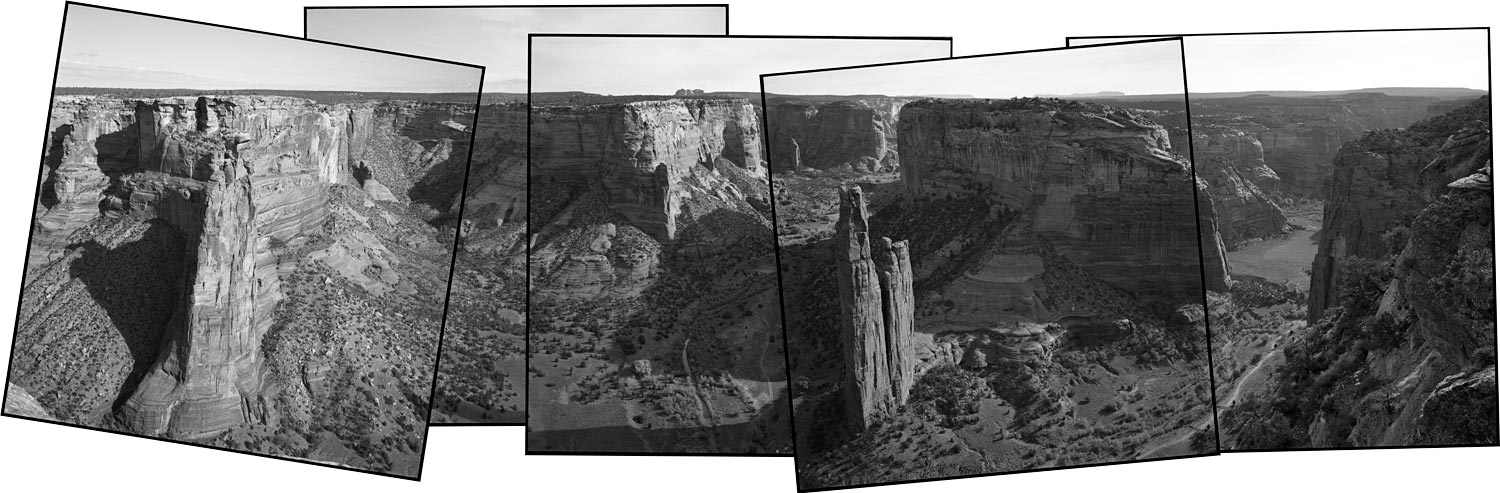

一見すると、空へとそびえているものを見ているような気がする。が、実はちがう。地下へと掘られたものを見下ろしているのである。その深さは、300メートル。ちなみに、東京タワーの高さは333メートル。画像をクリックしてみてほしい。

アメリカ南西部のアリゾナ州にあるキャニオン・デ・シェイ(Canyon de Chelly)国定公園は、平原が河川によって浸食されて生まれた。深さ300メートルもある断崖が、42kmにわたって細長く東西に伸びている。

写真の中心にある塔のように切り立つ岩は、スパイダーロック(Spider Rock)。公園内の見所のひとつであるだけでなく、先住民族のナバホは今でも、この岩を精神的,地理的な中心として崇めている。かつて怪物たちを退治し、ナバホが今でもその卓越した技術で知られている織物の技術を授けたと伝えられるスパイダーウーマン(Spider Woman) が、この岩に住んでいるといわれている。

スピーキングロック(Speaking Rock) 、またはトーキングロック(Talking Rock)と呼ばれる岩が、画像の左端にある。ナバホが子供たちに話すお話のなかに、ふたつの岩にまつわるものがある。

「いたずらばかりしていると、スピーキングロックが、スパイダーウーマンに教えてしまうぞ。スパイダーウーマンが捕まえにきて、岩の家につれていかれ、そこで食べられてしまうぞ。どうして、岩の天辺だけが白っぽいと思う?あれは、実は食べられた哀れな子供たちの骨なんだぞ。」

写真の地平線の中央あたり、遥か遠くには、ブラックロック(Black Rock) とよばれる山がみえる。火山が浸食されて、火道内のマグマが硬化してのこされた火山岩栓だ。

火山、噴火、300メートルも切り取られた渓谷、そこを守る人々、彼らに伝わる伝統とお話‥‥。こういう場所にいくと、自分なんてどうでもいいように思え、それがまた心地よかったりする。

日本ブログ村のランキングに参加しています。画像や記事を楽しんでいただけましたら、ポチっ!とお願いいたします。ご訪問、ありがとうございました。

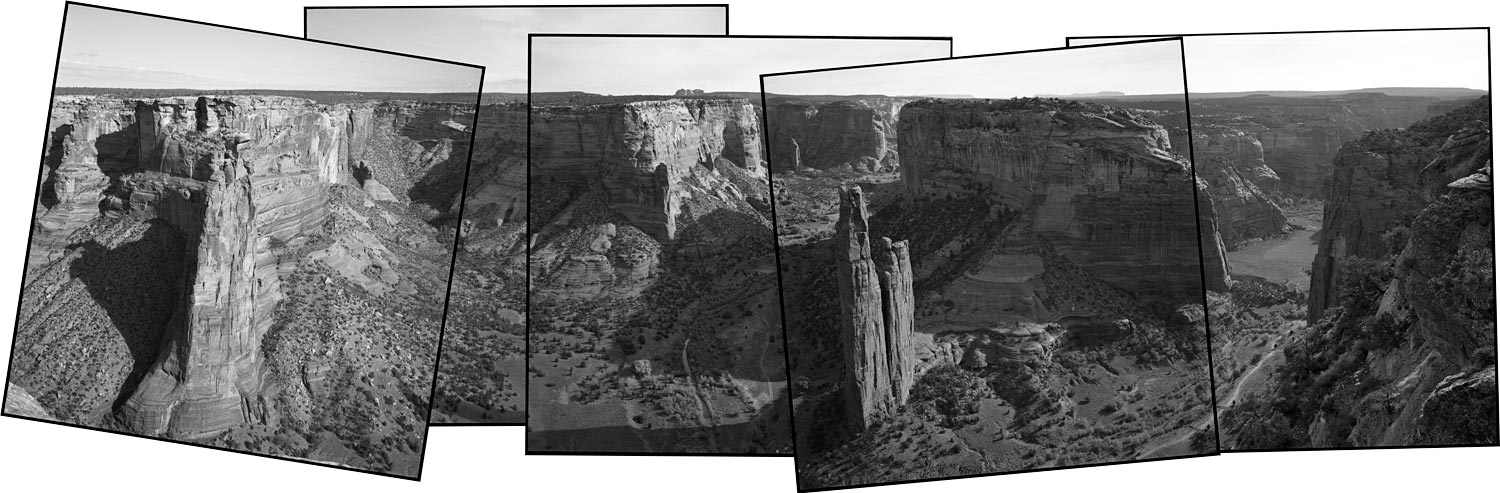

日本アルプスの上空を覆っていた雲が、切れ始めた。標高3000メートルの白馬のあたりで撮影したもので、山脈の向こうの雲の下は日本海だ。クリックして拡大してみてほしい。

日本アルプスの上空を覆っていた雲が、切れ始めた。標高3000メートルの白馬のあたりで撮影したもので、山脈の向こうの雲の下は日本海だ。クリックして拡大してみてほしい。![]() と

と![]() をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、人気ランクが上がるしくみになっています。尚、クリックによりブログ村のウインドウが開きますので、そちらにある数々の日本の人気ブログもお楽しみになれます。本日も、ご訪問ありがとうございました。

をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、人気ランクが上がるしくみになっています。尚、クリックによりブログ村のウインドウが開きますので、そちらにある数々の日本の人気ブログもお楽しみになれます。本日も、ご訪問ありがとうございました。