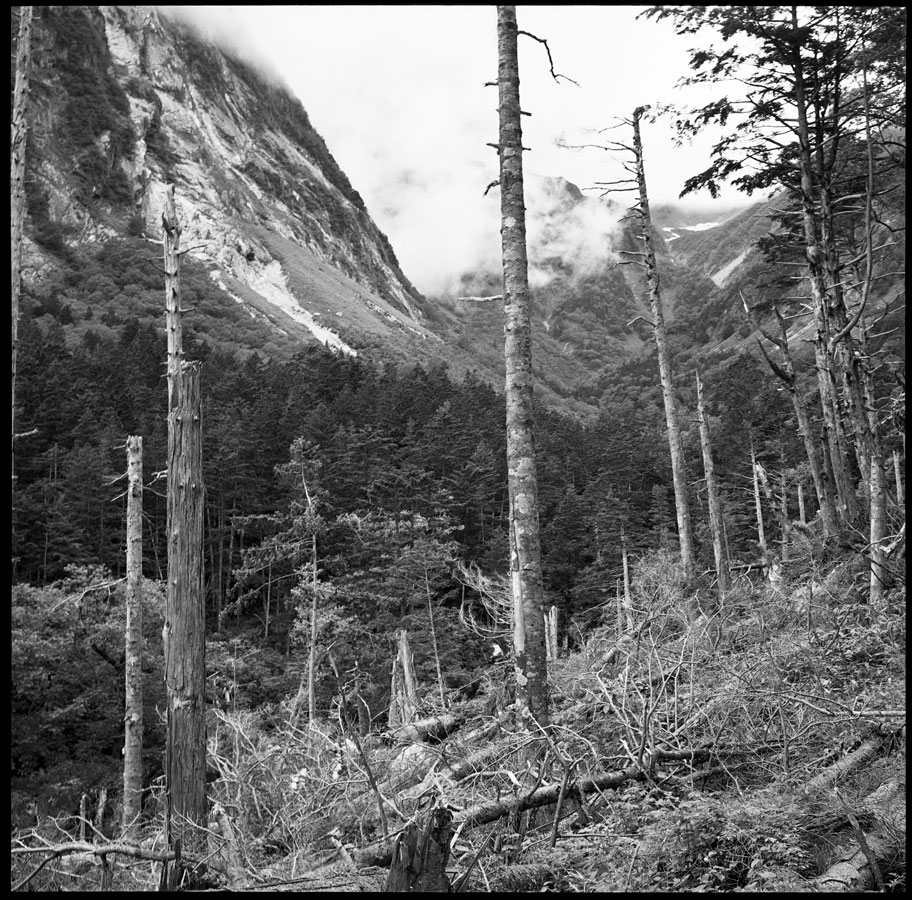

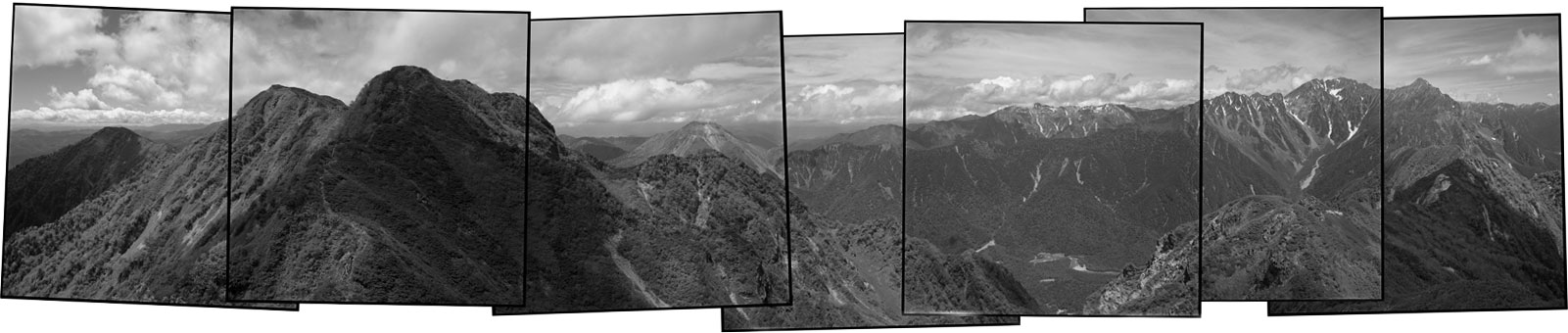

上高地から横尾を通って奥穂高をめざすルートは、登りやすいということもあって、とても人気がある。湿った森をぬけ、森林限界(2500m)をぬけて山頂をめざす。

夏の登山の時期は、6月の雨期と8月の台風の間のわずかな期間しかない。ベストは、7月の梅雨が明けてからの10日間。その間でも、晴れた空から突然に、雨がふってくることがある。冷たい雨なので、疲れた体にはかなりの負担となる。

自分もいち度、体温が突然に下がり、寒気がとまらなくなったことがあった。雨の最中にテントを急いではり、中で着替えをしたら、やっと寒気がとまったのを覚えている。そして、お湯をわかしてコーヒーを入れて、雨が止むのをまった。

何気にすぎた時間だったが、今にして思えば、あのとき、着替えやテントをもっていなかったら、命の危険さえあったかもしれない。若かったので、気にせずそのまま登山をつづけて、山頂に立った。90年代初め、当時は「山ガール」というものはいなかったが、私の山ガール時代の思い出のひとつである。

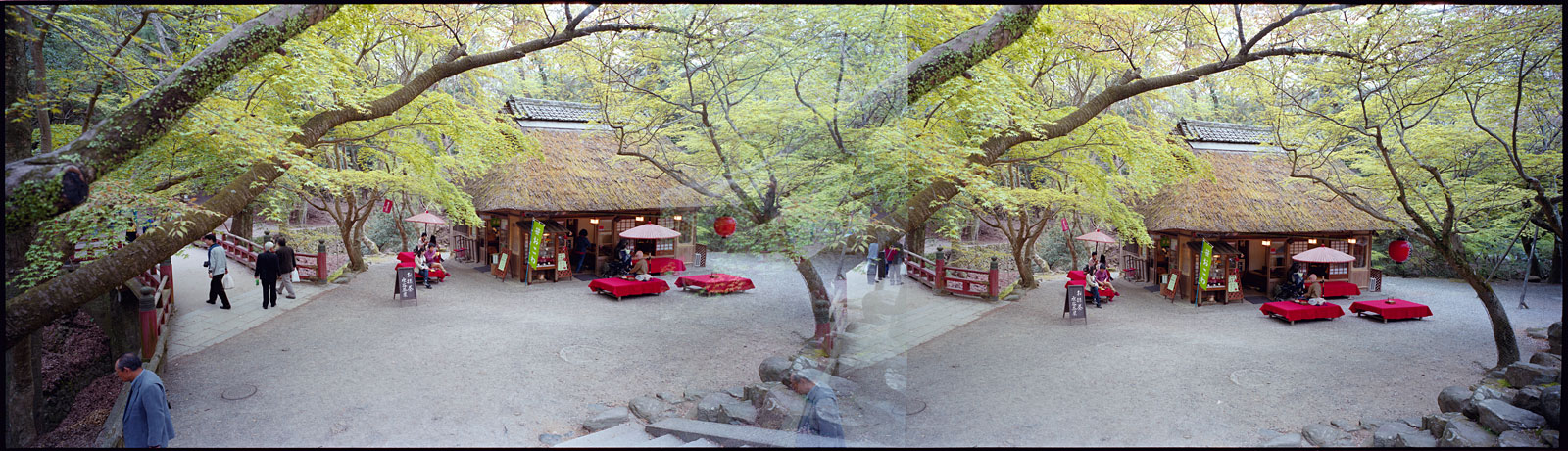

写真を楽しんでいただけましたら、ぜひ![]() と

と![]() をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、ランクが上がります。本日も、ご訪問ありがとうございました。

をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、ランクが上がります。本日も、ご訪問ありがとうございました。