「日本」カテゴリーアーカイブ

ふとん太鼓 〜 祝う

大阪堺市の百舌鳥八幡寓で行われる月見祭りは、長い間、住民の間で守られてきた地域のお祭りだ。9月か10月の満月の週末に行われ、九つの町が参加して、壮麗な九つのふとん太鼓が出る。それぞれの太鼓を担いで練り歩くのには、少なくとも100人以上が必要で、担ぎ手や応援する人々をみていると、住民の繋がりの強さが感じられてくる。

写真を楽しんでいただけましたら、ぜひ ![]() と

と![]() をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、人気ランクが上がるしくみになっています。尚、クリックによりブログ村のウインドウが開きますので、そちらにある数々の日本の人気ブログもお楽しみになれます。本日も、ご訪問ありがとうございました。

をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、人気ランクが上がるしくみになっています。尚、クリックによりブログ村のウインドウが開きますので、そちらにある数々の日本の人気ブログもお楽しみになれます。本日も、ご訪問ありがとうございました。

熊谷寺, 八番札所—四国遍路

熊谷寺は、その名前ほど、恐ろしいところではない。むしろのどかなお寺で、小さな谷の端にある。写真の右は本堂、左の階段は大師堂へと続いている。

鐘撞き堂で鐘をつきながら、私たちは、あるアメリカ人夫婦のことを思っていた。まだ遍路道ブームがおこる前の90年代、かれらは遍路道をテントをかついで歩いて巡り、この鐘撞き堂では、住職から許されて一夜を過ごした。そう‥‥、かれらこそ、私たちが遍路道を歩くきっかけとなったのだった。

30代のアメリカ人と日本人の夫婦が、八十八カ所や奥の院、番外を訪ねながら

四国遍路道を歩いて3周した遍路日記をまとめた聖地巡礼メモア

「空海の人びと」、

電子書籍とソフトカバー本で発売中。

嵐の終焉~日本アルプス・白馬

日本アルプスの上空を覆っていた雲が、切れ始めた。標高3000メートルの白馬のあたりで撮影したもので、山脈の向こうの雲の下は日本海だ。クリックして拡大してみてほしい。

日本アルプスの上空を覆っていた雲が、切れ始めた。標高3000メートルの白馬のあたりで撮影したもので、山脈の向こうの雲の下は日本海だ。クリックして拡大してみてほしい。

(追記)

この記事は、にほんブログ村の「空と雲トーナメント」で優勝いたしました。応援してくださった方々に心からお礼申し上げます。

写真を楽しんでいただけましたら、ぜひ ![]() と

と![]() をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、人気ランクが上がるしくみになっています。尚、クリックによりブログ村のウインドウが開きますので、そちらにある数々の日本の人気ブログもお楽しみになれます。本日も、ご訪問ありがとうございました。

をクリックしてください。二つの写真ブログランキングに参加中で、クリックにより、人気ランクが上がるしくみになっています。尚、クリックによりブログ村のウインドウが開きますので、そちらにある数々の日本の人気ブログもお楽しみになれます。本日も、ご訪問ありがとうございました。

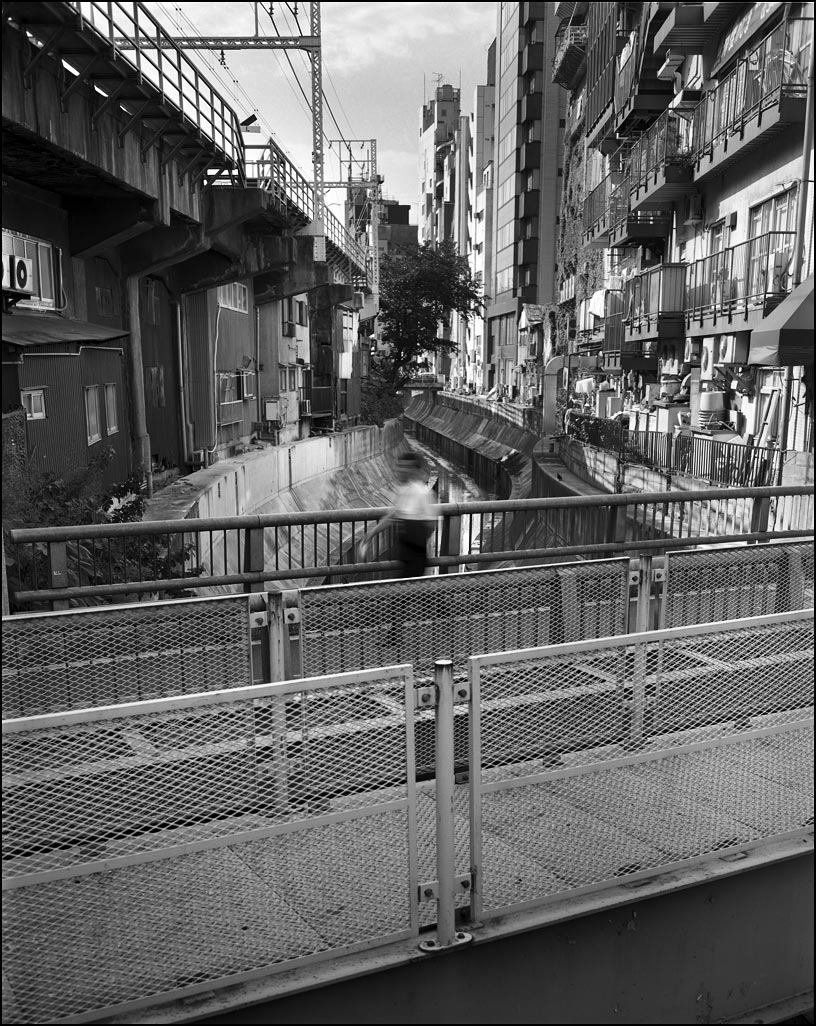

日本の思い出~ 東京の道 Shibuya

四国遍路道

この冬は、「四国遍路道」写真集の作製をしていて、四国遍路の日記を見直している。一周あたり、歩いて平均50日ぐらいかかる。写真の笠に書かれている「同行二人」は、「弘法大師といっしょに二人で歩む」という意味で、私たちは弘法大師とともに「世界平和」を祈りながら3周した。

遍路中は、テレビの放送とは似ても似つかない光景をみて、いろいろな思いが心をよぎった。でも、1周目(1998年)が終わったときは、さすがに驚いていた。この道を守ってきた、ふところの深い慈愛に満ちた精神は、どこから来ているのか?

歩き終えたときには、「人生そのものが遍路道、日常生活もまた遍路道」という、当たり前の思いをもって家路につく人が多いというが、確かに、あれだけ体も使って歩けば、どっかに意識だけが飛んでいってしまう妄想人間は、遍路道からは生まれないだろう。

ただ困ったことに、普通の生活にもどっても、どこへでも歩いていこうとする。どこへでも歩いていけると信じている。バスも電車も目に入らず、ただモーレツに歩きたくなる。喜んだのは犬で、それまで15分だった散歩が、2時間、3時間になった。いっしょに歩いていた空海が、今度は、愛犬になったような気がした。

でも、今はメイン州の冬の中、あまりに寒すぎて歩けな〜い。

30代のアメリカ人と日本人の夫婦が、八十八カ所や奥の院、番外を訪ねながら

四国遍路道を歩いて3周した遍路日記をまとめた聖地巡礼メモア

「空海の人びと」

電子書籍とソフトカバー本で発売中。

日本の思い出 ~ 東京の路上にて

男たちのふとん太鼓

私たちは夫婦で四国遍路道を、3周ほどしたことがある。体力があった時のことだが‥‥。また、大阪の堺市に住んでいろいろな文化行事を楽しむことができた。今、アメリカの北東岸の隅っこの田舎に住んでも、ホームシックにかかったことがないのは、こうして前に日本に延々と脈づいてきた文化を、十分に楽しむことができたからだと思うことがある。

関西といえば、大阪の堺市の百舌鳥八幡寓の月見祭りは、地に足がついたすばらしいお祭りだ。行政に頼ることなく、9つの町が大切にこの祭りを続けている。町ごとに美しいふとん太鼓をもち、町内のおじさんや青年たちが、編成をくみ、一組あたり50から70人で2.5トンのふとん太鼓を運ぶ。しかも、運ぶだけでなく、お囃子を歌いながら練り歩き、ゆすったりして、房の触れ方の壮麗さを競う。

中でも、本堂へと続く神社の階段になると、担ぎ手の表情が変わる。バランスを注意深くとってふとん太鼓を担ぎながら、危険な階段を数回も往復してみせてくれるのだ。その真剣さたるや、見ている方の顔色も変わってくる。

担ぎ手のこうした一致団結した姿をみていると、観衆のなかの若者たちが、「俺も、かつぎてぇー」とため息をもらしたり、女の子がボーイフレンドに「あんたもいって、ちょっと担がせてもらいー!」などと言っている声が聞こえてくる。

日本ブログ村のランキングに参加しています。画像や記事を楽しんでいただけましたら、ポチっ!とお願いいたします。ご訪問、ありがとうございました。

![]()

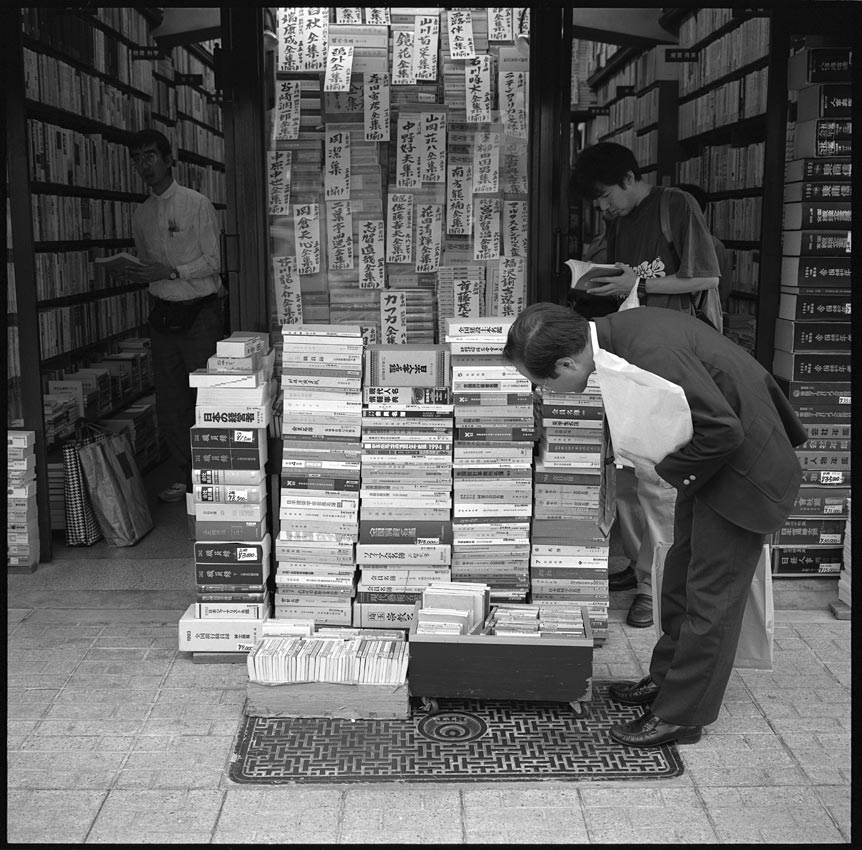

日本の思い出 ~ 神田の古本屋

これは、1995年に神田の古本屋街でMamiya 6 を使って撮った一枚。もちろんフィルムカメラ。自然環境を考えると、出版としては、電子書籍以外の選択肢はもはや残されていないように思われる。古本も、消えていくのかもしれない。でも、古本の匂いや、日焼けしたカバー、手あかや染みといった人間臭さや時の経過、人が何かを学ぼうとした熱意が、一冊の古い紙の束をとおして人から人へ伝わってくるあの感覚が、電子化によって消えていくかと思うと、寂しい気がする。せめて、今、自分の本箱にある紙の本は、大切に持っていようと思う。

亡者送り ~ 新年の祈願の締め

東京の浅草寺では、1月18日に亡者送りがおこなわれる。夕刻、堂内、境内の灯りがすべて消され、あたりは真っ暗となる。そこに突然、本堂の奥から鬼の姿をした二人の僧侶が、大きな松明をもって出てくる。松明を床や地面にたたきつけながら、境内を一気に抜け、近くの銭塚地蔵堂脇の小さな穴に松明を投入して火を消す。悪霊を鎮める儀式で、あっという間の5分ぐらいで終わる。除災招福祈願の新年行事の締めとして行われる。

鬼はひとりは赤、もうひとりは青の衣装をまとっている。松明の火の粉をあびたり、灰をもっていると、健康と金運に恵まれるといわれている。そのため、鬼ごっこどころか、危険もかえりみずに、逆に鬼を追いかけていく人も多い。