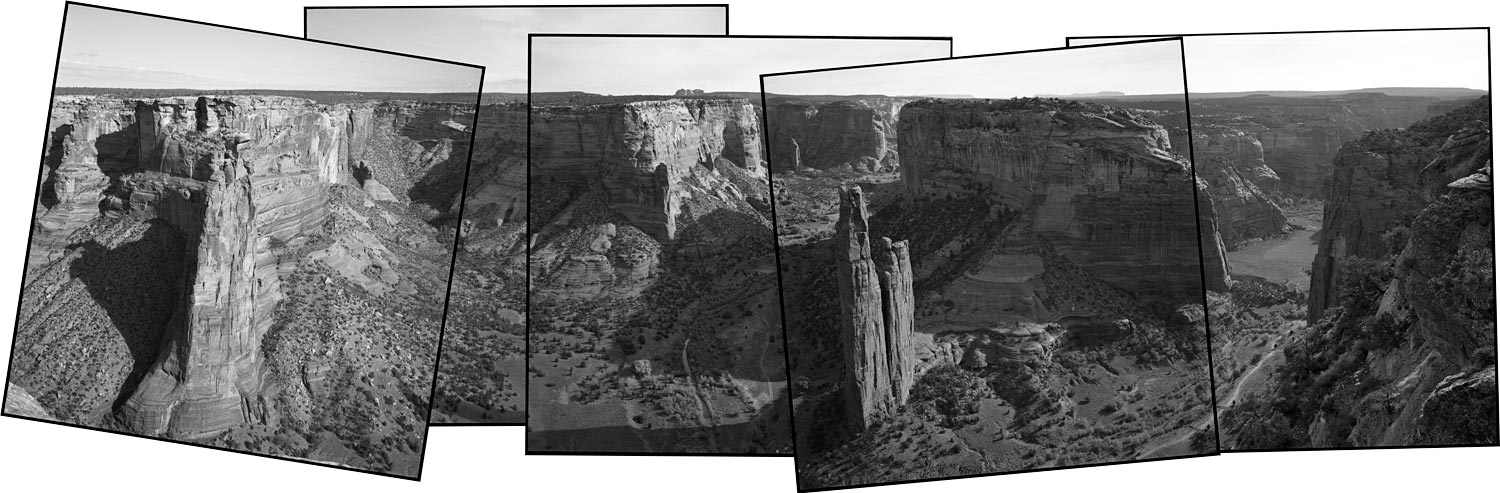

古い岩に刻まれた数々のシンボル‥‥。渓谷の切り立つ岩壁は、2億年前に作られた砂岩で、そこには、イメージやシンボルがいろいろな高さに刻まれている。公園の地域には、5000年にわたって人間が住んでいたといわれ、だれが彫ったのか、アナサジか、ナバホか、その推測はむずかしいらしい。でも、それらは歴史的な事件や移動していった方向を示していたり、霊的な意味をもっている。

写真は、アンテロープ・ハウス遺跡の近くの岩面のもの。レンガ色の岩にふれながら、インディ・ジョーンズ気分を楽しんだ。が、その一方で、ネイティブアメリカンを襲った壮絶な過去を思いながら見ていると、「彼らの先祖は、まだここで見守っている」という感じがしてきて、谷底から断崖を見わたしたことが幾度もあった。

それまでは先祖といえば、業という否定的な宗教意識がいっしょに流れこんできて、自分を縛ってくるような暗さを感じた。でもキャニオン・デ・シェイの自然の中では、「先祖」という行き詰まっていた言霊が、そんなしつこいエネルギーをやぶって、さあ〜と自然の創造主にまで広がってとけた感じがした。

日本ブログ村のランキングに参加しています。画像や記事を楽しんでいただけましたら、ポチっ!とお願いいたします。ご訪問、ありがとうございました。